张行建先生:我心目中的小说家(散文)

文/ 张望

(图1 张行建先生近照)

每一朵花儿都在微风中展示着黄金时代,每一只鸟儿都在枝头上诉说着满心喜悦。这个高朗的秋日的下午,我穿过繁华热闹的大南街,走进大南街街头的一家露天茶馆,静候一个人——我心目中的小说家张行建先生。这些年,我潜心研究中国当代文学,常在国内报刊上见到张行建的名字。他写的那些生动曲折的故事深深地吸引了我,我想找个机会将他介绍给读者。我打电话与他相约,他高兴地答应了。

大南街是重庆市合川区的老街,古已有之;大南街的露天茶馆,古已有之。不宽的街道两旁,绿树成荫,鸟语花香。那些露天茶馆,安闲地在街道两边经营。一直以来,大南街的露天茶馆一家挨一家,家家生意兴隆。就拿我现在就坐的这家茶馆来说吧,十几张茶桌散漫地摆开,每张茶桌都围满了茶客。我独自霸占一张茶桌,还真有点儿不好意思呢。

我叫了两杯绿茶。

我对服务员说,我有一位朋友随后要来,两只茶杯只冲半杯开水。服务员是那种很容易让人引起遐想的美女,不知怎的这位美女今天却没有引起我一丁点儿遐想。我的脑海里转来转去,总会转到张行建先生的身上。

茶叶还没有被水泡开,我就看见张行建先生的身影了。他上穿浅色衬衣,下穿深色长裤,衣着非常得体,颇有学者风度;他的身材微胖,走路却矫健有力。在此之前,我与张行建先生是认识的,不过也仅仅止于认识。我们虽然居住在同一座城市,但平时各自忙着各自的大事小事,较少有时间在一起交流,这也恰恰反映出当代人的悲哀。假若能以今天的访谈作为弥补,我的心里也就释然了。

我们亲切地握手寒暄。

他称我为本家,我也称他为本家。这样一来,我们的心就贴近了。他在我对面坐下。美女服务员走过来,给两只玻璃茶杯里加满了开水,茶叶就像针尖似的竖立起来,一粒一粒,粒粒向上。张行建先生抿了抿茶水,赞叹了一声:“好茶!”

我们闲聊起来。

(图2 张行建上山下乡时留影)

说是闲聊,其实我们之间的每一句话都关乎着正题。我听他谈起他的出身,他说要了解一个人最好了解他的出身。我知道很多人不愿谈及自己的出身,他却谈得相当坦诚。1956年,他出生在四川合川双槐公社鹰岩村。那个村子风光优美,有苍翠巍峨的华蓥山,有清清流淌的渠江水;渠江对岸,就是闻名遐迩的涞滩二佛。他出身于教师世家,爷爷解放前在成都的大学教国学,与著名历史学家张森楷相交甚深;父亲在四川省岳池县中学教语文,1958年被错划为右派下放到农村,当然这也给他家带来了苦难;母亲呢,是四川合川双槐公社鹰岩村小学的普通教师。基于这样的因素,后来的张行建先生依然选择了教师职业;后来的后来,他的女儿也依然选择了教师职业。他的女儿名叫张杨,在对教育事业的追求方面走得更远,相当年轻就获得了博士学位,现在是重庆师范大学副教授。

了解到这样不平凡的家世,我的心里不由得发出一阵阵感叹。

瞧这一家子,四代人献身于教育事业,即使家庭成员蒙冤受屈仍痴心不改。这是怎样一种情怀呢?鲁迅先生说的“我吃的是草,挤出来的是牛奶,血”,不正是他们一家人的生动写照吗?单说张行建先生吧,他的学生已经遍布祖国和世界各地,有科学家、教育家、飞行员、公务员……当然这其中也包括他的女儿。当说到这里时,我看见他的嘴角露出了笑容。他的笑容相当骄傲,尤其是在说到自己的女儿时,他的那种骄傲的笑容更是溢于言表。这不仅仅是缘于对女儿的爱,更是缘于对人民的教育事业的爱。

张行建先生呷了一口茶,把茶杯轻放在桌上,继续谈着他的人生。

“我虽然出身在教师世家,可是我并没有接受过完整的教育。因为父亲的原因,我的少儿时代过得很苦。我五岁半提前上学,跳过一、二、三学期,从小学第四学期开始读书,而读到小学四年级之后不久便辍学了;后来呢,我又在双槐公社中学上了一年半初中。文革时期,我插队到合川大沔公社当知青,吃过的苦更没法诉说。再后来,我也安心在大沔公社当农民了。可是1977年恢复高考,我竟然考取了合川师范学校。这在当时可是一件大喜事啊!”

他发自内心地笑了起来。之后,他又用相当平和的语气,继续着下面的讲述。

他在合川师范学校就读英语专业,心想这下可以坐下来认真读书了吧。可他又没有想到,当时各地急需英语教师,他只上了一年半的师范学校,就被快速分配到了合川渭溪中学任教,不久又调到合川小沔中学任教。后来,他还去过很多地方,包括云南昆明、四川宜宾等地。但不管去到哪里,他必定是去到那里的学校任教。

(图3 人民教师张行建)

听着张行建先生平和而富有磁性的话语,望着张行建先生宽阔而富有生气的脸庞,我感到一股暖流通过了我的全身。我惊叹他的人生多姿多彩。他曾经失意过,曾经得意过;曾经欢乐过,曾经痛苦过。我记得有一位小说理论家曾这样说:凡是在生活中失意过、得意过、欢乐过、痛苦过的人,都可以成为小说家,只要他能找到开启小说大门的钥匙。我不禁思忖起来,张行建先生是怎样找到那把钥匙的呢?

一只小鸟飞到我们的茶桌上,扬头对着张行建先生婉转鸣叫,难道她对这个问题也感兴趣?

“你是怎么写起小说来的呢?”我这么问了一句。

“写小说,是我近几年的事。”他微笑着回答,接着又娓娓地讲述起来。现在,已经六十多岁的他受聘于重庆市合川卓尔实验学校,负责行政工作。而在此之前,他在云南育才教育集团与作家任正铭再度共事的时候,任正铭送给他一本小说《偏岩》。任正铭曾与他同在渭溪中学任教,张行建先生捧着《偏岩》反问自己:“任正铭能写小说,我为什么不能写小说呢?”他意识到,自己有那么厚实的生活底子,不写出来多可惜啊。他开始写作了,不断地写,写,写……这样,一部部中短篇小说在国内报刊上发表出来了。他仍不满足,又开始创作长篇小说。几年下来,共计一百余万字的三部长篇小说也先后竣稿了。说到这里,他顿了顿,十分谦虚地说,“其实,我无心当小说家。我之所以写小说,是因为生活促使我写。我没有学习过文学理论,我只是熟悉生活中的很多故事,我只是想把这些故事写出来。写多了,写久了,我对小说就有了一些认识。我个人认为,短篇小说重在角度,中篇小说重在深度,长篇小说重在高度。要说文学理论,这就是我的文学理论。我正是这样从事小说创作的。”

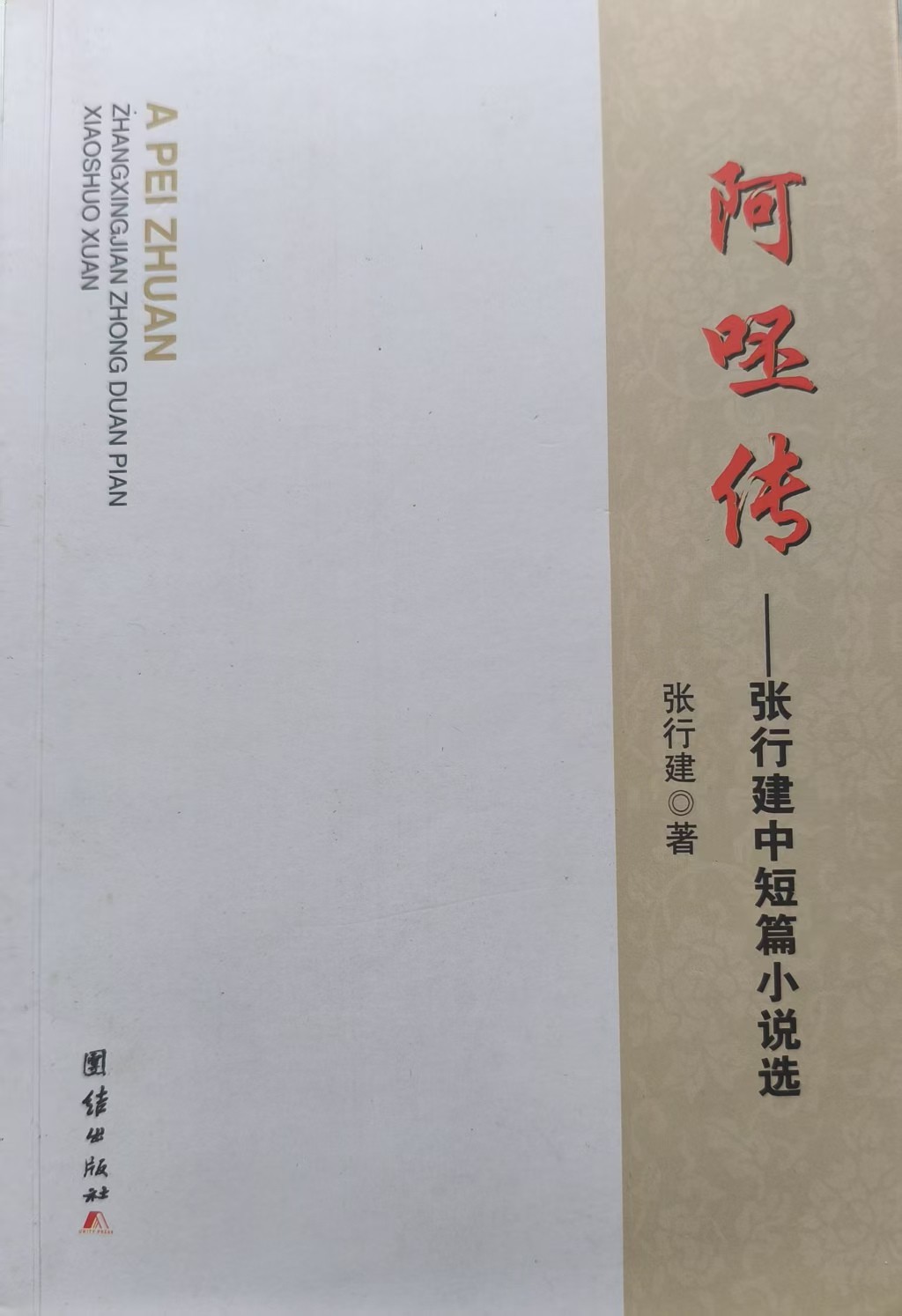

这一番真情告白,让我感动得无以复加。我一直研究中外文学理论,那么多文学流派让我眼花缭乱,甚至让我弄不明白创作怎样才会好。张行建先生这么一说,我想起了古希腊哲学家亚里士多德的“模仿说”,他认为“文学是生活的模仿与再现”;我想起了英国文学理论家福斯特的《小说面面观》,他断言“小说就是讲故事”;我想起了诺贝尔文学奖得主莫言的“获奖辞”,他面对全世界发出声音:“我是讲故事的人!”而张行建先生正是以自觉和不自觉的创作实践,佐证着亚里斯多德的学说,佐证着福斯特的断言,佐证着莫言的声音。我认为,这就是张行建先生开启小说大门的那把钥匙。无庸讳言,张行建先生的创作是成功的。单说团结出版社出版的这部中短篇小说集《阿呸传》,张行建先生不仅把故事叙述得生动有趣,而且将人物塑造得活灵活现……

(图4 中短篇小说集《阿呸传》封面)

现在,谁也无法否认这样的事实:张行建先生是讲故事的人,是名副其实的小说家。

太阳即将落山,晚霞映红了半个天空,多么辉煌,多么壮观。不知不觉间,两三个小时悄然而逝。美女服务员来收拾茶杯,她说她要下班了。我只得与张行建先生握手言别。我再一次穿过繁华热闹的大南街,望着那些个露天茶馆,不觉想起文学与茶馆的渊缘。茶馆自古为讲故事说评书之所,就连《水浒》这样的名著也是在茶馆里口口相传,最后才由文学家施耐庵定稿的啊。看来,今天选择在茶馆访谈我心目中的小说家张行建先生,非常有意义……

(中短篇小说集《阿呸传》,张行建著,团结出版社出版,本文系该书的序跋。)

来源:重庆市合川区作家协会会刊《钓鱼城文学》(微信公众号)

作家简介

张望,中国作家协会会员,重庆市作家协会全委会委员,重庆市合川区作家协会主席。主要著作有:长篇小说《三个阴谋》,散文集《警花情事》,报告文学《乡官的金钥匙》《忠诚的誓言》等。长篇小说《三个阴谋》曾由国内10余家报刊连载,散文代表作《母亲的诗》入选人教版中学《语文》教材,并进入庄严的中考试卷。《人民日报》《人民公安报》《重庆日报》等报刊对他的创作进行了评论。

核稿:张 望

审稿:陈子明

编辑:邓 川 沈仁桧

供稿:京视网重庆选题组